創業最大的損失不是錢,而是辛辛苦苦做的東西沒人要

時間:2017-05-21

(文章來源筆記俠,如有侵權請聯系刪除)

程浩 | 迅雷聯合創始人

2005年,憑借著對互聯網行業的深刻認識,以及個人敏銳的觀察、分析能力,程浩率領迅雷的團隊成功將迅雷下載、搜索等核心業務線做到了上億的用戶規模。

在迅雷打拼了13年,程浩辭去迅雷一切職務,轉身“創而優則投”。

重新出發后,程浩有何收獲,我們一起來聽聽他的分享。

2001年的時候,我在硅谷跟一個海歸喝了杯咖啡,就決定了未來十幾年的歷程。這個海歸就是李彥宏,他那個時候已經開始回國創業。當時在硅谷單身的男人,都有回國創業的想法。

我們聊了聊,雖然看不太清楚,但是覺得相對于美國中國市場是個不錯的機會。于是我就回國來到了百度,然后出來做了迅雷,一直干到在納斯達克上市。再后來,我主要的精力就放在了投資上。

因此,今天我更多是想用過去的經驗,以及大家都比較熟悉的例子,講一下什么是精益創業,在精益創業的過程中會遇到哪些問題,以及怎么用精益的方法去管理內部創新。

一、問題找錯了

下面,我想問大家第一個問題:在任何一個生意中,什么是第一重要的?

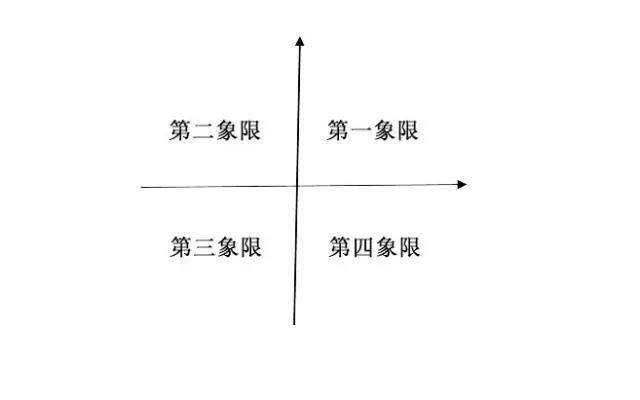

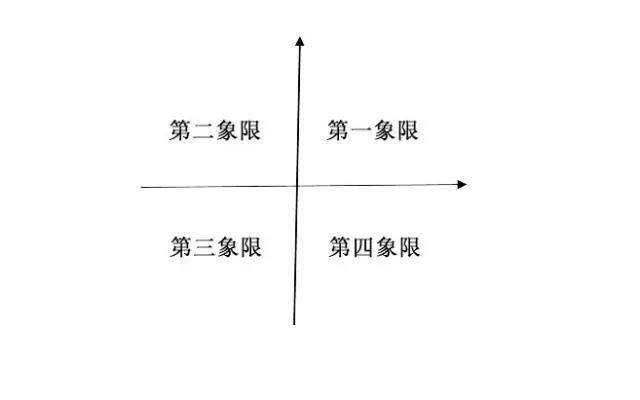

答案是:被需要永遠是第一重要的,也就是剛需。那么排在第二位的是什么?就是高頻。如果我們把剛需作為縱軸,高頻作為橫軸,就很容易看到自己所做的事情處在哪個領域范疇。

1.右上角的第一象限,我們認為是剛需、高頻的行業,這里一定是兵家必爭之地。因為所有剛需又高頻的東西理論上都是入口,一旦是入口了就有羊毛出在豬身上的機會,這個入口本身可能不賺錢,但把握住了這個入口,就可以通過其它增值服務來賺錢。

所有互聯網的基礎服務,無論是即時通信、搜索還是門戶,顯然都是剛需且高頻,也就是入口,他們對消費者端都是免費的,就是這個道理。

所以,大家回顧一下自己在做的事情,如果恰好處在剛需且高頻這里,一定要不惜一切代價搶占市場份額。

2.左下角的第三象限,不剛需也不高頻,就不用討論了,沒人做。

3.左上角的第二象限,剛需但不高頻,這樣的行業也很多,比如婚禮服務、婚紗照、買車、買房。因為不是高頻,沒有成為入口的潛力,所以這樣的行業最重要的就是做好每一單生意,而且每一單都要有比較好的利潤,同時形成比較好的口碑。

4.右下角的第四象限,高頻非剛需,這里是偽需求高發區域,因為一旦不是剛需,就一定不會高頻。

高頻其實較為容易通過數據衡量,但剛需有時候卻具有迷惑性。

創業者遇到的非精益創業的第一類坑,就是問題找錯了。舉個開玩笑的例子,我們辛辛苦苦做了一個可以吹頭發的皮鞋,但發現用戶沒這個需要。問題找錯了最常見的情形就是這兩點:痛點不痛,剛需不剛。

什么是剛需?我總結就三點:要么極大地提高效率,要么極大地降低成本,要么極大地提升體驗。

1.什么叫極大地提高效率?比如搜索引擎,我們今天已經很難想像沒有搜索引擎之前大家怎么獲取信息,圖書館還是問周圍的朋友?迅雷也是,把下載速度一下子提高了10倍,以前要等1小時,現在只要幾分鐘。

2.什么叫極大地降低成本?比如工業機器人,一臺可以承擔四個工人的工作量,這四個工人一年的工資要20萬,但一臺機器人的成本可能就10萬,而且這臺機器人可以連續工作四五年。埃隆•馬斯克的SpaceX也是這個道理,與傳統火箭發射相比,極大地降低了成本。

3.什么是極大地提升了用戶體驗?大家可以看看iPad,沒見過工藝如此復雜,但操作又如此簡單以至于小孩都能輕松上手的電子產品。

如果能做到上述中的任何一點,過去再牢固的用戶習慣和再緊密的客戶關系都會被你打破。但是,如果你做的東西,讓這三個指標每個都比之前的提高了一點點,那就不是剛需。你這點微創新就是給競爭對手“打工”——分分鐘就被人抄走了。

幾年前,智能硬件比較熱鬧,我對此也很感興趣,我應該是中國最早一撥用智能手表的人,三星的還是LG的我忘了,買回來花了半天時間越獄,終于可以用了。

回頭一想,這事兒其實就兩個賣點:

第一、你在跟人聊天的時候,如果來了一條微信,直接看手表就可以了。但說心里話,這個需求不剛性,拿一下手機也并非難事,而且我有時候可能還要回復一下,所以沒怎么提高效率。

第二、可以測心跳、心率、睡眠質量。然而,誰睡覺還戴著手表?而且即使你告訴我昨天熟睡了4個小時,你有讓我熟睡8個小時的解決方案嗎?光提問題但沒有解決方案,也不是剛需。用了一個禮拜發現每天都需要充電,算了,不戴了。

不知道我講完這段經歷,大家發現一個事情沒有?那就是如果一個產品不是剛需,它所有的問題都是大問題;但只要是剛需,所有的問題都不是問題。比如充電,手機不是每天也需要充電嗎?那為什么天天都在用呢?是剛需啊,但手環、手表就不行。

所以,只要是剛需,做工粗糙一點兒、價格貴一點兒,問題都不大。

二、解決方案做錯了

剛剛講的話題是想告訴大家,我們想象的剛需(用戶痛點),跟實際上的痛點區別是很大的。很多創業項目做的產品與用戶真正的需求,交叉點很小很小。但是對于創業者來說,比這個更可惜的是,剛需找到了,解決方案卻做錯了。

我們往往沒有意識到大多數剛性需求、痛點,有很多種不同的解決方案。就拿北京的交通來講,想解決堵車的問題,日常限號可以降低20%的車輛上路,收擁堵費或許也有一定的效果。甚至激進一點的方案,每天單雙號就行了,但老百姓不會接受,只能讓我一半時間開車,車價是不是應該也降一半?另外,小區的停車場不夠,大家全停在路邊,把路面交通也堵上了。

包括減肥,也有很多方案,有的人說我就是喜歡多運動,那你就多運動,有的人說我實在沒時間運動,那就少吃點兒。還有人說,兩周之后拍婚紗照來不及運動了,那就需要扎個針灸什么的減肥。

任何事情都有很多種解決方案,你用的方案是不是最合適的?如何用精益的方式避免做錯方案的問題呢?

1.首先是不要閉門造車。不跟用戶接觸,悶頭自己做,一造半年一年,發現做出來的東西沒人要。其實,之所以這么做也是害怕別人把自己的點子偷走。

但這完全沒有必要,為什么?首先,目前大多數創新還是商業模式創新,這意味著門檻沒有那么高,再藏著、掖著,競爭對手之間也差不了三個月。

所以,你最多比人也就領先三個月,但你冒的風險是做了一年沒人要,這個風險不值得冒。還有人擔心被BAT關注到,如果真是BAT的核心賽道,那就早死早超生,這比花了幾年時間再被活活耗死好,所以也不用擔心什么。

2.其次是不要過早優化。我發現很多創業者核心需求還沒有被驗證,就開始做優化去了。這就好像做了一個可以吹頭發的手機還沒賣出去,就開始考慮怎么把手機做成超薄的了。這顯然是不對的,核心需求都沒驗證,搞那么多附加功能干什么呢,這沒意義。

3.最后是不要過早擴張。一個吹頭發的手機都沒賣出去,就開始考慮建廠量產、找渠道銷售,這顯然是不對的,因為你的核心需求沒被驗證,做的越大實際未來的成本越高。

其實成功的創業者也并沒有先知先覺,想要直接從A點看到B點,拉一條直線過去,這是不現實的。只能不斷地通過嘗試,去逼近最終的有效方案。在這個過程中,要快速試錯、低成本試錯。

大家可能會覺得挺高深,但其實精益這兩個字一點兒都不高深,因為每個人在生活上都是很精益的,只是你不覺得而已。

比如你從北京調動到深圳工作了,帶著老婆、孩子去深圳安家,你面臨的問題是買房,買房要考慮很多因素,首先是這個片區治安好不好,學區環境好不好?然后是交通環境好不好,離單位近不近?生活是否方便?周邊是否有很多商場、餐館、公園。剛去深圳的人,通常來講可能不會立刻買房,那么你看,很多人都知道先去租房,這就是一個低成本快速試錯的方案。

再簡單點,自助餐都吃過吧?大家都是上來看著喜歡的,少量各拿一些,覺得真的好吃再使勁吃,沒人上來盯著一個直接吃飽!其實也是同一個道理。從這個意思上來說,每個人都是生活中的精益者,只是你一直沒感覺到。

三、忽略了隱性成本

很多創業者往往記得該怎么把產品做得精益,卻忽視了精益是一個整體的過程。在講這個之前,先講一下:顯性成本和隱性成本。

顯性成本:也就是表面的能量化的成本,雇了多少人,辦公成本是多少。

隱性成本:無法精確計算的成本,比如內外溝通的成本,團隊的磨合成本,你沒法量化這些東西。

創業者最常見的不精益的問題就是:非常在意顯性成本,但經常忽略隱性成本。

通常,把員工工資壓的很低,或者招收新手,以及不那么優秀的人,或者找過于簡陋的辦公室。這確實在顯性成本上降低了,但大大提升了隱性成本。隱性成本包括什么?使得招聘效率很低,帶新手非常浪費時間,辦公環境太差,導致你想招的那10個人,8個都不來了。

我現在也投了一些企業,也會對他們講,你們招聘不要像我創業時候那樣,因為迅雷那時候真是沒錢,第一年全靠自己的錢。而現在靠譜一點兒的創業者前期拿到投資非常容易,所以不要過于吝惜。

我特別不贊成公司早期就各地開分公司的做法。通常開這種分公司都有些誘因的,例如當地政府給你一些政策,或者給你房租免費,或者每招一個大學生補多少錢,而且人力成本肯定低嘛。但是他們忽略了溝通成本。

迅雷在1000人的時候,我們仍然發現北京、深圳兩地的溝通效率比在一起工作的時候低太多了。創業公司其實更需要效率,因為節奏更快。所以“顯性”上你賺了點小便宜,但是“隱性”上你降低了效率。

此外,也不要為了省房租把辦公室搬到郊區或者很偏遠的地方,搞得自己每天上班得花兩個小時,員工也不愿意來。

最后,特別想跟大家分享一點,如果我再創業,100個人之內的時候我絕對不會招新手,新手培育和磨合成本高,規模再大一些才會考慮帶一些新人。

說了這么多,最大的隱性成本是什么?一定是時間成本。精益能幫助大家做什么?節約時間、減少浪費。創業者最大的損失是什么?不是任何形式的錢,而是辛辛苦苦加班加點做出來的東西沒人要。

四、如何保持精益

相信有很多創業者,在取得一定成績之后,發現團隊很難再保持原來精益的狀態了,很多事情的流程越來越長,推進越來越慢。的確,成熟企業的內部創新是很困難的事情,一般都會面臨五個問題,這個我絕對是過來人了。

1.堆人。企業做大之后,內部創新通常遇到的典型問題就是,我有人、有資源,希望能夠盡快把產品做出來,盡快把業務做大。所以一上來,就在項目上放50人,人多力量大嘛。

但大家知道這里面最大的問題是什么?無論是內部創新還是外部創新,最需要驗證的都是需求,而需求跟你放多少人沒關系。如果沒需求,放2個人還是放50個人都一樣,但你放2個人還是放50個人的浪費是截然不同的。

2.管理。用成熟業務的管理模式去管理創新,包括哪些呢?KPI設置,管理創新業務到底要不要KPI?

3.高層干預太多。當然,我們認為這些都是友好的干預,特別積極地天天問你怎么樣了,用了產品后還提出各種建議。這種友好的干預,好還是不好?

4.激勵。創新業務做起來到底如何激勵?

5.公司對于創新失敗的團隊,還能不能給予認可?會不會影響他們的績效,會不會影響他們的晉升,以及公司有沒有容忍創新失敗的寬松環境?

這和創業公司是不同的,因為創業公司非常簡單,做不成這個事兒咱們就散伙了,也不存在容忍之類的問題,無所謂。但在成熟的公司,一旦事情做不起來,費時、費錢、領導人會失去信譽,同時創新失敗團隊士氣會低落。

這些問題怎么解決呢?

1.企業內部創新一定要用敢死隊,同時要做到風險透明化。雖然這個項目我們覺得有機會,而且做起來了價值很大,但仍然要跟組員講,做不成的可能性還是很高的。失敗很正常,大家都要有這個心態。而不是上來就給很多承諾。對于創新業務,我們永遠都要心存敬畏。

講清楚后,建議采用“自組織”的方式,讓有信心,愿意承擔失敗風險的人進來,沒這個心態的人換個部門去做成熟業務。我特別不建議內部創新的時候用畢業生,因為畢業生沒有社會經驗,對失敗的忍耐度要低很多,一經失敗,便會覺得這公司不靠譜,算了!我還是換個靠譜的公司。而一個老炮,則會沉穩很多。

但是任何公司老手都不多,沒有老手怎么辦呢?那就保持小規模。經典的小規模就是三個人,一個產品,兩個研發,產品兼設計師,三個人都是測試。反正最開始面對的都是核心用戶,容忍度很高,愿意和產品一起成長。畢竟,一個三五人做不好的項目,三五十人也一定做不好。

2.從管理來講,一定要獨立運作,微信就是個很好的例子,離的特別遠,想管也管不了。高層最好不要騷擾,說騷擾稍微重了一點,千萬不要隨時噓寒問暖,你是老板,聽你的還是不聽你的?

然后,對產品的發展不要做任何約束,就像VC投企業一樣,要做到只幫忙不添亂,等到創新部門的產品經理主動找你說需要什么資源再幫忙。

3.一定要去KPI。為什么?這個業務未來是什么樣子都不知道,你也不可能知道怎么定KPI。而且,說白了,假設這個產品經理是個有經驗的人,你定什么KPI我肯定都能拿到,唯KPI論。

比如,你要求APP用戶數達到多少,這很容易,我去買積分墻。然后,你發現這太容易蒙人了,就要求留存率,那我就天天N個Push,而且放大內容尺度,留存率肯定高。你要求DAU,我就做活動。你要考核收入或者利潤,萬一做不到我就自充值,國內上市公司收購游戲公司,這都是“明規則”了,反正是股民買單。

4.團隊激勵,包括物質層面和精神層面,特別是對創新項目,我們叫做重獎輕罰,或者重獎不罰。因為,創新業務大家都是冒險做的,在這方面必須要尊重人性,要做好協調。

創新部門獎勵的過多,別的部門不平衡,說我天天也加班,為什么他升的這么快?而獎勵的少,創新部門就沒有奮斗感,畢竟沒有那么多活雷鋒。同時年終獎不要看業務的結果。

5.從文化角度,要容忍失敗, Google做出這么多好的產品,其實都是建立在巨大失敗的分母上的。你不能說分母失敗了,就把他趕就跑了,絕對不能以成敗論英雄。

我們在這方面曾經有過非常慘痛的教訓,高調的說要做一個項目,還把這個項目負責人請到年會上講。但這個項目沒做起來,最后管理層肯定很沒面子,做事的人也一樣,直接離職了。

最后一個非常重要的課題:創新到底要在體制內,還是體制外?研究這個課題,我還真的花了一些精力。

拿百度舉個例子,百度其實在過去十幾年做了很多創新業務,有的成功、有的失敗,有的是在體制內、有的是在體制外。這之間有沒有什么規律?我在這方面做了非常深入的思考,總結了這幾點規律:

創新業務要分為幾類:

1.提高核心競爭力型的,包括百度貼吧、百度百科、百度MP3。目標是提升用戶黏性、提升搜索質量,所以這樣的創新項目一定要在體制內做,因為這就是核心競爭力的一部分。

2.資源輸出型的,包括愛奇藝、去哪兒。這跟提高競爭力型的有什么區別?資源輸出說白了就是賣流量,可以賣給愛奇藝,也可以給優酷、搜狐,并不影響核心業務的用戶體驗。這類業務,沒做起來,無所謂,做起來了,錦上添花。所以,要考慮在體制外。

3.毫無關聯型的,比如網龍是做游戲的,做了個91,賣給了百度。這和VC投資是一樣的,跟企業毫無關聯,理論上應該放在體制外做。

延伸閱讀

迅雷在歷史上錯失了3次機遇。這3次機遇分別是瀏覽器、流媒體、手機的應用商店。這三個機會中,程浩認為,迅雷最大的機會也是最可惜機會是手機的應用商店,因為迅雷在手機上天生就應該是應用商店。

迅雷一開始做應用商店的時候只是抱著試試看態度,等到看清楚,準備投入重兵重新啟動這個項目,市場已是紅海,機會窗口一旦失去就再也沒有,迅雷試了半年最后放棄。

“互聯網領域,幾年一波大勢,都會有一些‘顛覆性的變化’,所以‘危機感’是常態。”

為什么這樣一些重大機會,迅雷沒有抓住?以下是程浩總結的幾點感想,希望能對創業路上的朋友有些幫助。

1.深入思考,避免“戰略問題戰術化”。

以迅雷的瀏覽器和應用商店為例,我們不是沒做,而是沒有投入重兵做,沒有堅持做,根源還是思考的少導致沒看清楚。如果我們深入思考后覺得這是個必須做而且必須要成功的事情,那么,項目啟動的時候就會聚焦一切資源,項目遇到困難哪怕換人也要迎難而上。

要做到這點,就必須“戰略先行”,因為“戰略上看不清楚,戰術上是絕對不可能給你驚喜的”,戰略上是否重視決定了你是否會allin你的優勢資源。微信能做起來,這對馬化騰來講根本不是驚喜,因為這事對于騰訊太重要了,幾個團隊同時都在做。

假如張小龍沒做起來,那就是李小龍或者王小龍,總之必須得有一個人給我做起來。所以沒有深入的思考就不可能有allin的心態,商業里沒有“驚喜”,也沒有“四兩撥千斤”,一切都基于邏輯,基于你的戰略,以及戰略背后有多少投入。

2.企業最大的威脅不是競爭對手,而是趨勢。

互聯網領域,幾年一波大勢,都會有一些“顛覆性的變化”,所以“危機感”是常態。360在桌面安全領域,百度在搜索領域至今也是絕對的壟斷者,但是無線這一波大勢來了,這對于所有企業既是機遇也是挑戰,要么上要么下,抓住了就是機遇,否則就被挑戰。

360作為工具類軟件被以小米為代表的國內手機廠商的“軟硬一體”所挑戰;百度到了無線時代“連接人和信息”被“信息、服務、支付”端到端一體化的app所挑戰。騰訊如果沒有抓住微信這個機會,現在連500億美金的市值都不一定有。

即使是目前抓住機遇的互聯網企業,面臨下一波大的機遇來,例如人工智能對整個商業鏈條的重塑,我們也很難預測到時候BAT會是什么樣子,所以企業要基業長青就必須要抓住每一個“顛覆性的變化”所帶來的機遇。所以“危機感”是常態,“離死亡不超過XX天”并不是一句很夸張的話,不光是對startup,對BAT都是一樣。

3.商業模式的創新和技術創新同等重要。

說回迅雷本身,迅雷長于技術創新,我們發明了P2SP的內容傳輸算法,并第一個用于實際應用,同時迅雷還第一個將P2SP應用在流媒體點播領域。近一年我們又開始通過眾籌的方式顛覆CDN,應該說迅雷是中國比較少有的技術創新的公司。但是光有技術創新是不夠的,商業模式的創新同等重要。

微軟也好,google也好,他們的偉大不只是他們有很NB的技術創新,更在于他們開創了一個嶄新的商業模式。給用戶帶來巨大價值的同時,也為企業帶來了巨大的商業利益。

因此如何提高商業的敏銳度,如何在商業模式上進行創新,對于很多技術導向的公司來說,“學習能力”變得非常關鍵。

任何企業在發展過程中都會抓到一些機會,也會錯失一些機會,這都是很正常的,只有在反思中不斷學習,在挫折中不斷成長,才能讓一家企業在“基業長青”的道路上走得更遠。

以上分享自《迅雷總裁程浩:我們創業途中錯過的3個機會》來源:騰訊科技

在人工智能領域,我已經看了很多項目。坦率地說,這一行水比較深。一方面,特別優質的創業者,他們項目估值很高,另一方面,很多初創項目的商業模式還不清晰。相對而言,我們更想看清楚了再出手。

我們的投資階段偏天使和A輪。一般而言,投資就兩個緯度:人和事。越是早期,看人越重要,而越到后面,就越得看“事”。

從投資方向上,我們更喜歡聚焦。我個人重點偏重AI這個領域。但我投資之前,要先把相關領域吃透。什么叫吃透?舉個例子,我在看AI+金融,這條賽道上有5位選手,我在和A接觸,那么其他四位選手和他相比怎么樣?首先,你要有一個清晰的認識,你得和他們都聊一聊。

而且這還不夠,最好你能把上下游也都探究清楚了。問上下游產業相關的人士:為什么和這個團隊合作?他們是性價比更高,還是產品更成熟?這些創業者的產能是怎樣的?如果你對一個行業沒有這樣了解過的話,是很難判斷的。在AI領域,如果之前你一個項目都沒投過,可能每個項目都覺得很好,但是每個項目你都很難去“扣扳機”。

當然并不是每個投資人都是這種打法,有的早期投資人幾乎只看人,對事情和行業了解可能沒我們那么深入;但是只要覺得這個事還靠譜,這個創始人有價值、有個人魅力,這個項目就可以投。但是我們投的特別是偏A輪的項目,我們看過后幾乎都會做一個行業報告出來。要投這個項目,可以,但是你要告訴我,它的競爭對手都是誰,你都有聊過沒有,你投資決策的參考依據是什么?你看我們的公眾號經常會出一些行業研究報告,就是做這個用的。

我們這支基金,投資決策之前,我們要對所投的領域,都有非常深刻的認識和判斷才可以。我有一句話是這樣說的:任何一個賽道、任何一個領域,看完上百個項目才算積累完成。看完之后,對整個行業的現狀、競爭格局、痛點機會就清晰明確了,通過理性的分析比較,我就可以放心投入了。哪怕這時項目估值已變貴,或者時間可能已過幾個月。但我們看重的是創業項目的長期成長性和長期價值回報,這點耐心是值得付出的。

程浩 | 迅雷聯合創始人

2005年,憑借著對互聯網行業的深刻認識,以及個人敏銳的觀察、分析能力,程浩率領迅雷的團隊成功將迅雷下載、搜索等核心業務線做到了上億的用戶規模。

在迅雷打拼了13年,程浩辭去迅雷一切職務,轉身“創而優則投”。

重新出發后,程浩有何收獲,我們一起來聽聽他的分享。

2001年的時候,我在硅谷跟一個海歸喝了杯咖啡,就決定了未來十幾年的歷程。這個海歸就是李彥宏,他那個時候已經開始回國創業。當時在硅谷單身的男人,都有回國創業的想法。

我們聊了聊,雖然看不太清楚,但是覺得相對于美國中國市場是個不錯的機會。于是我就回國來到了百度,然后出來做了迅雷,一直干到在納斯達克上市。再后來,我主要的精力就放在了投資上。

因此,今天我更多是想用過去的經驗,以及大家都比較熟悉的例子,講一下什么是精益創業,在精益創業的過程中會遇到哪些問題,以及怎么用精益的方法去管理內部創新。

一、問題找錯了

下面,我想問大家第一個問題:在任何一個生意中,什么是第一重要的?

答案是:被需要永遠是第一重要的,也就是剛需。那么排在第二位的是什么?就是高頻。如果我們把剛需作為縱軸,高頻作為橫軸,就很容易看到自己所做的事情處在哪個領域范疇。

1.右上角的第一象限,我們認為是剛需、高頻的行業,這里一定是兵家必爭之地。因為所有剛需又高頻的東西理論上都是入口,一旦是入口了就有羊毛出在豬身上的機會,這個入口本身可能不賺錢,但把握住了這個入口,就可以通過其它增值服務來賺錢。

所有互聯網的基礎服務,無論是即時通信、搜索還是門戶,顯然都是剛需且高頻,也就是入口,他們對消費者端都是免費的,就是這個道理。

所以,大家回顧一下自己在做的事情,如果恰好處在剛需且高頻這里,一定要不惜一切代價搶占市場份額。

2.左下角的第三象限,不剛需也不高頻,就不用討論了,沒人做。

3.左上角的第二象限,剛需但不高頻,這樣的行業也很多,比如婚禮服務、婚紗照、買車、買房。因為不是高頻,沒有成為入口的潛力,所以這樣的行業最重要的就是做好每一單生意,而且每一單都要有比較好的利潤,同時形成比較好的口碑。

4.右下角的第四象限,高頻非剛需,這里是偽需求高發區域,因為一旦不是剛需,就一定不會高頻。

高頻其實較為容易通過數據衡量,但剛需有時候卻具有迷惑性。

創業者遇到的非精益創業的第一類坑,就是問題找錯了。舉個開玩笑的例子,我們辛辛苦苦做了一個可以吹頭發的皮鞋,但發現用戶沒這個需要。問題找錯了最常見的情形就是這兩點:痛點不痛,剛需不剛。

什么是剛需?我總結就三點:要么極大地提高效率,要么極大地降低成本,要么極大地提升體驗。

1.什么叫極大地提高效率?比如搜索引擎,我們今天已經很難想像沒有搜索引擎之前大家怎么獲取信息,圖書館還是問周圍的朋友?迅雷也是,把下載速度一下子提高了10倍,以前要等1小時,現在只要幾分鐘。

2.什么叫極大地降低成本?比如工業機器人,一臺可以承擔四個工人的工作量,這四個工人一年的工資要20萬,但一臺機器人的成本可能就10萬,而且這臺機器人可以連續工作四五年。埃隆•馬斯克的SpaceX也是這個道理,與傳統火箭發射相比,極大地降低了成本。

3.什么是極大地提升了用戶體驗?大家可以看看iPad,沒見過工藝如此復雜,但操作又如此簡單以至于小孩都能輕松上手的電子產品。

如果能做到上述中的任何一點,過去再牢固的用戶習慣和再緊密的客戶關系都會被你打破。但是,如果你做的東西,讓這三個指標每個都比之前的提高了一點點,那就不是剛需。你這點微創新就是給競爭對手“打工”——分分鐘就被人抄走了。

幾年前,智能硬件比較熱鬧,我對此也很感興趣,我應該是中國最早一撥用智能手表的人,三星的還是LG的我忘了,買回來花了半天時間越獄,終于可以用了。

回頭一想,這事兒其實就兩個賣點:

第一、你在跟人聊天的時候,如果來了一條微信,直接看手表就可以了。但說心里話,這個需求不剛性,拿一下手機也并非難事,而且我有時候可能還要回復一下,所以沒怎么提高效率。

第二、可以測心跳、心率、睡眠質量。然而,誰睡覺還戴著手表?而且即使你告訴我昨天熟睡了4個小時,你有讓我熟睡8個小時的解決方案嗎?光提問題但沒有解決方案,也不是剛需。用了一個禮拜發現每天都需要充電,算了,不戴了。

不知道我講完這段經歷,大家發現一個事情沒有?那就是如果一個產品不是剛需,它所有的問題都是大問題;但只要是剛需,所有的問題都不是問題。比如充電,手機不是每天也需要充電嗎?那為什么天天都在用呢?是剛需啊,但手環、手表就不行。

所以,只要是剛需,做工粗糙一點兒、價格貴一點兒,問題都不大。

二、解決方案做錯了

剛剛講的話題是想告訴大家,我們想象的剛需(用戶痛點),跟實際上的痛點區別是很大的。很多創業項目做的產品與用戶真正的需求,交叉點很小很小。但是對于創業者來說,比這個更可惜的是,剛需找到了,解決方案卻做錯了。

我們往往沒有意識到大多數剛性需求、痛點,有很多種不同的解決方案。就拿北京的交通來講,想解決堵車的問題,日常限號可以降低20%的車輛上路,收擁堵費或許也有一定的效果。甚至激進一點的方案,每天單雙號就行了,但老百姓不會接受,只能讓我一半時間開車,車價是不是應該也降一半?另外,小區的停車場不夠,大家全停在路邊,把路面交通也堵上了。

包括減肥,也有很多方案,有的人說我就是喜歡多運動,那你就多運動,有的人說我實在沒時間運動,那就少吃點兒。還有人說,兩周之后拍婚紗照來不及運動了,那就需要扎個針灸什么的減肥。

任何事情都有很多種解決方案,你用的方案是不是最合適的?如何用精益的方式避免做錯方案的問題呢?

1.首先是不要閉門造車。不跟用戶接觸,悶頭自己做,一造半年一年,發現做出來的東西沒人要。其實,之所以這么做也是害怕別人把自己的點子偷走。

但這完全沒有必要,為什么?首先,目前大多數創新還是商業模式創新,這意味著門檻沒有那么高,再藏著、掖著,競爭對手之間也差不了三個月。

所以,你最多比人也就領先三個月,但你冒的風險是做了一年沒人要,這個風險不值得冒。還有人擔心被BAT關注到,如果真是BAT的核心賽道,那就早死早超生,這比花了幾年時間再被活活耗死好,所以也不用擔心什么。

2.其次是不要過早優化。我發現很多創業者核心需求還沒有被驗證,就開始做優化去了。這就好像做了一個可以吹頭發的手機還沒賣出去,就開始考慮怎么把手機做成超薄的了。這顯然是不對的,核心需求都沒驗證,搞那么多附加功能干什么呢,這沒意義。

3.最后是不要過早擴張。一個吹頭發的手機都沒賣出去,就開始考慮建廠量產、找渠道銷售,這顯然是不對的,因為你的核心需求沒被驗證,做的越大實際未來的成本越高。

其實成功的創業者也并沒有先知先覺,想要直接從A點看到B點,拉一條直線過去,這是不現實的。只能不斷地通過嘗試,去逼近最終的有效方案。在這個過程中,要快速試錯、低成本試錯。

大家可能會覺得挺高深,但其實精益這兩個字一點兒都不高深,因為每個人在生活上都是很精益的,只是你不覺得而已。

比如你從北京調動到深圳工作了,帶著老婆、孩子去深圳安家,你面臨的問題是買房,買房要考慮很多因素,首先是這個片區治安好不好,學區環境好不好?然后是交通環境好不好,離單位近不近?生活是否方便?周邊是否有很多商場、餐館、公園。剛去深圳的人,通常來講可能不會立刻買房,那么你看,很多人都知道先去租房,這就是一個低成本快速試錯的方案。

再簡單點,自助餐都吃過吧?大家都是上來看著喜歡的,少量各拿一些,覺得真的好吃再使勁吃,沒人上來盯著一個直接吃飽!其實也是同一個道理。從這個意思上來說,每個人都是生活中的精益者,只是你一直沒感覺到。

三、忽略了隱性成本

很多創業者往往記得該怎么把產品做得精益,卻忽視了精益是一個整體的過程。在講這個之前,先講一下:顯性成本和隱性成本。

顯性成本:也就是表面的能量化的成本,雇了多少人,辦公成本是多少。

隱性成本:無法精確計算的成本,比如內外溝通的成本,團隊的磨合成本,你沒法量化這些東西。

創業者最常見的不精益的問題就是:非常在意顯性成本,但經常忽略隱性成本。

通常,把員工工資壓的很低,或者招收新手,以及不那么優秀的人,或者找過于簡陋的辦公室。這確實在顯性成本上降低了,但大大提升了隱性成本。隱性成本包括什么?使得招聘效率很低,帶新手非常浪費時間,辦公環境太差,導致你想招的那10個人,8個都不來了。

我現在也投了一些企業,也會對他們講,你們招聘不要像我創業時候那樣,因為迅雷那時候真是沒錢,第一年全靠自己的錢。而現在靠譜一點兒的創業者前期拿到投資非常容易,所以不要過于吝惜。

我特別不贊成公司早期就各地開分公司的做法。通常開這種分公司都有些誘因的,例如當地政府給你一些政策,或者給你房租免費,或者每招一個大學生補多少錢,而且人力成本肯定低嘛。但是他們忽略了溝通成本。

迅雷在1000人的時候,我們仍然發現北京、深圳兩地的溝通效率比在一起工作的時候低太多了。創業公司其實更需要效率,因為節奏更快。所以“顯性”上你賺了點小便宜,但是“隱性”上你降低了效率。

此外,也不要為了省房租把辦公室搬到郊區或者很偏遠的地方,搞得自己每天上班得花兩個小時,員工也不愿意來。

最后,特別想跟大家分享一點,如果我再創業,100個人之內的時候我絕對不會招新手,新手培育和磨合成本高,規模再大一些才會考慮帶一些新人。

說了這么多,最大的隱性成本是什么?一定是時間成本。精益能幫助大家做什么?節約時間、減少浪費。創業者最大的損失是什么?不是任何形式的錢,而是辛辛苦苦加班加點做出來的東西沒人要。

四、如何保持精益

相信有很多創業者,在取得一定成績之后,發現團隊很難再保持原來精益的狀態了,很多事情的流程越來越長,推進越來越慢。的確,成熟企業的內部創新是很困難的事情,一般都會面臨五個問題,這個我絕對是過來人了。

1.堆人。企業做大之后,內部創新通常遇到的典型問題就是,我有人、有資源,希望能夠盡快把產品做出來,盡快把業務做大。所以一上來,就在項目上放50人,人多力量大嘛。

但大家知道這里面最大的問題是什么?無論是內部創新還是外部創新,最需要驗證的都是需求,而需求跟你放多少人沒關系。如果沒需求,放2個人還是放50個人都一樣,但你放2個人還是放50個人的浪費是截然不同的。

2.管理。用成熟業務的管理模式去管理創新,包括哪些呢?KPI設置,管理創新業務到底要不要KPI?

3.高層干預太多。當然,我們認為這些都是友好的干預,特別積極地天天問你怎么樣了,用了產品后還提出各種建議。這種友好的干預,好還是不好?

4.激勵。創新業務做起來到底如何激勵?

5.公司對于創新失敗的團隊,還能不能給予認可?會不會影響他們的績效,會不會影響他們的晉升,以及公司有沒有容忍創新失敗的寬松環境?

這和創業公司是不同的,因為創業公司非常簡單,做不成這個事兒咱們就散伙了,也不存在容忍之類的問題,無所謂。但在成熟的公司,一旦事情做不起來,費時、費錢、領導人會失去信譽,同時創新失敗團隊士氣會低落。

這些問題怎么解決呢?

1.企業內部創新一定要用敢死隊,同時要做到風險透明化。雖然這個項目我們覺得有機會,而且做起來了價值很大,但仍然要跟組員講,做不成的可能性還是很高的。失敗很正常,大家都要有這個心態。而不是上來就給很多承諾。對于創新業務,我們永遠都要心存敬畏。

講清楚后,建議采用“自組織”的方式,讓有信心,愿意承擔失敗風險的人進來,沒這個心態的人換個部門去做成熟業務。我特別不建議內部創新的時候用畢業生,因為畢業生沒有社會經驗,對失敗的忍耐度要低很多,一經失敗,便會覺得這公司不靠譜,算了!我還是換個靠譜的公司。而一個老炮,則會沉穩很多。

但是任何公司老手都不多,沒有老手怎么辦呢?那就保持小規模。經典的小規模就是三個人,一個產品,兩個研發,產品兼設計師,三個人都是測試。反正最開始面對的都是核心用戶,容忍度很高,愿意和產品一起成長。畢竟,一個三五人做不好的項目,三五十人也一定做不好。

2.從管理來講,一定要獨立運作,微信就是個很好的例子,離的特別遠,想管也管不了。高層最好不要騷擾,說騷擾稍微重了一點,千萬不要隨時噓寒問暖,你是老板,聽你的還是不聽你的?

然后,對產品的發展不要做任何約束,就像VC投企業一樣,要做到只幫忙不添亂,等到創新部門的產品經理主動找你說需要什么資源再幫忙。

3.一定要去KPI。為什么?這個業務未來是什么樣子都不知道,你也不可能知道怎么定KPI。而且,說白了,假設這個產品經理是個有經驗的人,你定什么KPI我肯定都能拿到,唯KPI論。

比如,你要求APP用戶數達到多少,這很容易,我去買積分墻。然后,你發現這太容易蒙人了,就要求留存率,那我就天天N個Push,而且放大內容尺度,留存率肯定高。你要求DAU,我就做活動。你要考核收入或者利潤,萬一做不到我就自充值,國內上市公司收購游戲公司,這都是“明規則”了,反正是股民買單。

4.團隊激勵,包括物質層面和精神層面,特別是對創新項目,我們叫做重獎輕罰,或者重獎不罰。因為,創新業務大家都是冒險做的,在這方面必須要尊重人性,要做好協調。

創新部門獎勵的過多,別的部門不平衡,說我天天也加班,為什么他升的這么快?而獎勵的少,創新部門就沒有奮斗感,畢竟沒有那么多活雷鋒。同時年終獎不要看業務的結果。

5.從文化角度,要容忍失敗, Google做出這么多好的產品,其實都是建立在巨大失敗的分母上的。你不能說分母失敗了,就把他趕就跑了,絕對不能以成敗論英雄。

我們在這方面曾經有過非常慘痛的教訓,高調的說要做一個項目,還把這個項目負責人請到年會上講。但這個項目沒做起來,最后管理層肯定很沒面子,做事的人也一樣,直接離職了。

最后一個非常重要的課題:創新到底要在體制內,還是體制外?研究這個課題,我還真的花了一些精力。

拿百度舉個例子,百度其實在過去十幾年做了很多創新業務,有的成功、有的失敗,有的是在體制內、有的是在體制外。這之間有沒有什么規律?我在這方面做了非常深入的思考,總結了這幾點規律:

創新業務要分為幾類:

1.提高核心競爭力型的,包括百度貼吧、百度百科、百度MP3。目標是提升用戶黏性、提升搜索質量,所以這樣的創新項目一定要在體制內做,因為這就是核心競爭力的一部分。

2.資源輸出型的,包括愛奇藝、去哪兒。這跟提高競爭力型的有什么區別?資源輸出說白了就是賣流量,可以賣給愛奇藝,也可以給優酷、搜狐,并不影響核心業務的用戶體驗。這類業務,沒做起來,無所謂,做起來了,錦上添花。所以,要考慮在體制外。

3.毫無關聯型的,比如網龍是做游戲的,做了個91,賣給了百度。這和VC投資是一樣的,跟企業毫無關聯,理論上應該放在體制外做。

延伸閱讀

迅雷在歷史上錯失了3次機遇。這3次機遇分別是瀏覽器、流媒體、手機的應用商店。這三個機會中,程浩認為,迅雷最大的機會也是最可惜機會是手機的應用商店,因為迅雷在手機上天生就應該是應用商店。

迅雷一開始做應用商店的時候只是抱著試試看態度,等到看清楚,準備投入重兵重新啟動這個項目,市場已是紅海,機會窗口一旦失去就再也沒有,迅雷試了半年最后放棄。

“互聯網領域,幾年一波大勢,都會有一些‘顛覆性的變化’,所以‘危機感’是常態。”

為什么這樣一些重大機會,迅雷沒有抓住?以下是程浩總結的幾點感想,希望能對創業路上的朋友有些幫助。

1.深入思考,避免“戰略問題戰術化”。

以迅雷的瀏覽器和應用商店為例,我們不是沒做,而是沒有投入重兵做,沒有堅持做,根源還是思考的少導致沒看清楚。如果我們深入思考后覺得這是個必須做而且必須要成功的事情,那么,項目啟動的時候就會聚焦一切資源,項目遇到困難哪怕換人也要迎難而上。

要做到這點,就必須“戰略先行”,因為“戰略上看不清楚,戰術上是絕對不可能給你驚喜的”,戰略上是否重視決定了你是否會allin你的優勢資源。微信能做起來,這對馬化騰來講根本不是驚喜,因為這事對于騰訊太重要了,幾個團隊同時都在做。

假如張小龍沒做起來,那就是李小龍或者王小龍,總之必須得有一個人給我做起來。所以沒有深入的思考就不可能有allin的心態,商業里沒有“驚喜”,也沒有“四兩撥千斤”,一切都基于邏輯,基于你的戰略,以及戰略背后有多少投入。

2.企業最大的威脅不是競爭對手,而是趨勢。

互聯網領域,幾年一波大勢,都會有一些“顛覆性的變化”,所以“危機感”是常態。360在桌面安全領域,百度在搜索領域至今也是絕對的壟斷者,但是無線這一波大勢來了,這對于所有企業既是機遇也是挑戰,要么上要么下,抓住了就是機遇,否則就被挑戰。

360作為工具類軟件被以小米為代表的國內手機廠商的“軟硬一體”所挑戰;百度到了無線時代“連接人和信息”被“信息、服務、支付”端到端一體化的app所挑戰。騰訊如果沒有抓住微信這個機會,現在連500億美金的市值都不一定有。

即使是目前抓住機遇的互聯網企業,面臨下一波大的機遇來,例如人工智能對整個商業鏈條的重塑,我們也很難預測到時候BAT會是什么樣子,所以企業要基業長青就必須要抓住每一個“顛覆性的變化”所帶來的機遇。所以“危機感”是常態,“離死亡不超過XX天”并不是一句很夸張的話,不光是對startup,對BAT都是一樣。

3.商業模式的創新和技術創新同等重要。

說回迅雷本身,迅雷長于技術創新,我們發明了P2SP的內容傳輸算法,并第一個用于實際應用,同時迅雷還第一個將P2SP應用在流媒體點播領域。近一年我們又開始通過眾籌的方式顛覆CDN,應該說迅雷是中國比較少有的技術創新的公司。但是光有技術創新是不夠的,商業模式的創新同等重要。

微軟也好,google也好,他們的偉大不只是他們有很NB的技術創新,更在于他們開創了一個嶄新的商業模式。給用戶帶來巨大價值的同時,也為企業帶來了巨大的商業利益。

因此如何提高商業的敏銳度,如何在商業模式上進行創新,對于很多技術導向的公司來說,“學習能力”變得非常關鍵。

任何企業在發展過程中都會抓到一些機會,也會錯失一些機會,這都是很正常的,只有在反思中不斷學習,在挫折中不斷成長,才能讓一家企業在“基業長青”的道路上走得更遠。

以上分享自《迅雷總裁程浩:我們創業途中錯過的3個機會》來源:騰訊科技

在人工智能領域,我已經看了很多項目。坦率地說,這一行水比較深。一方面,特別優質的創業者,他們項目估值很高,另一方面,很多初創項目的商業模式還不清晰。相對而言,我們更想看清楚了再出手。

我們的投資階段偏天使和A輪。一般而言,投資就兩個緯度:人和事。越是早期,看人越重要,而越到后面,就越得看“事”。

從投資方向上,我們更喜歡聚焦。我個人重點偏重AI這個領域。但我投資之前,要先把相關領域吃透。什么叫吃透?舉個例子,我在看AI+金融,這條賽道上有5位選手,我在和A接觸,那么其他四位選手和他相比怎么樣?首先,你要有一個清晰的認識,你得和他們都聊一聊。

而且這還不夠,最好你能把上下游也都探究清楚了。問上下游產業相關的人士:為什么和這個團隊合作?他們是性價比更高,還是產品更成熟?這些創業者的產能是怎樣的?如果你對一個行業沒有這樣了解過的話,是很難判斷的。在AI領域,如果之前你一個項目都沒投過,可能每個項目都覺得很好,但是每個項目你都很難去“扣扳機”。

當然并不是每個投資人都是這種打法,有的早期投資人幾乎只看人,對事情和行業了解可能沒我們那么深入;但是只要覺得這個事還靠譜,這個創始人有價值、有個人魅力,這個項目就可以投。但是我們投的特別是偏A輪的項目,我們看過后幾乎都會做一個行業報告出來。要投這個項目,可以,但是你要告訴我,它的競爭對手都是誰,你都有聊過沒有,你投資決策的參考依據是什么?你看我們的公眾號經常會出一些行業研究報告,就是做這個用的。

我們這支基金,投資決策之前,我們要對所投的領域,都有非常深刻的認識和判斷才可以。我有一句話是這樣說的:任何一個賽道、任何一個領域,看完上百個項目才算積累完成。看完之后,對整個行業的現狀、競爭格局、痛點機會就清晰明確了,通過理性的分析比較,我就可以放心投入了。哪怕這時項目估值已變貴,或者時間可能已過幾個月。但我們看重的是創業項目的長期成長性和長期價值回報,這點耐心是值得付出的。

-

分享本文到:

-

關注隨銳:

微信掃描,獲取最新資訊 -

聯系我們:

如果您有任何問題或建議,

請與我們聯系:

suiruikeji@suirui.com

矚目客戶端

矚目客戶端 矚目小T

矚目小T 矚目大板

矚目大板 矚目會議室系統

矚目會議室系統 矚目直播

矚目直播

多媒體通信平臺

多媒體通信平臺 多媒體通信終端

多媒體通信終端 多媒體通信軟件

多媒體通信軟件 網絡音頻處理器

網絡音頻處理器

變電站智能巡檢機器人

變電站智能巡檢機器人 發電廠智能巡檢機器人

發電廠智能巡檢機器人 配電室智能巡檢機器人

配電室智能巡檢機器人 室內工業智能巡檢機器人

室內工業智能巡檢機器人 機器人遠程專家診斷協同平臺解決方案

機器人遠程專家診斷協同平臺解決方案

掃碼關注微信眾公號

掃碼關注微信眾公號 抖音掃一掃 關注隨銳

抖音掃一掃 關注隨銳 China

China